『理科教室』1999.12月号(NO59)

動いていてもそれを感じない世界の発見

名古屋市立桜台高校 飯田 洋治

1. 長年、慣性の法則にこだわって

私の「慣性の法則の授業」とのつきあいは30数年前の新任のときにさかのぼる。

確か、教師になって2年目、1966年のことだった。その日の授業も2/3以上過ぎ、「要するに、新幹線が一定の速さで走っているときは、進行方向に働く力と空気抵抗など後ろ向きに働く力はつり合っているはずだ。これが慣性の法則だ」とまとめた。そのとき教室の後ろの方で、ある生徒が突然大きな声で叫びだした。「そんな馬鹿なことはない。つり合っていたら動けないではないか。動いている以上、少しは前向きの力の方が大きいはずだ」。これに同調して数人の生徒が「そうだ!そうだ!」と彼を援護する。放課になっても6,7人で議論し続けたが、彼らはどうしても納得しなかった。

当時、アメリカではスプートニックショックに始まる科学教育の現代化運動が展開されていた。既に日本でもPSSC物理が翻訳され、科学教育の現代化が叫ばれている頃であった。自分でもPSSCなどを一生懸命勉強して授業をするのだが、今一つ生徒の心をとらえないものを感じていた。

ちょうどその頃、愛知の科教協の集まりで後藤安弘さん(淑徳中学)から仮説実験授業の実践を知り、生徒の感想文を読んで大きな衝撃をうけた。ある生徒は「先生が死んでも、世界が滅んでも、この授業だけは続けてほしい」と書いているのだ。生徒にこれほどのことをいわせる授業とは一体何なのか。その精神をつかみ、高校でもその具体化をはかれないものかと思った。

仮説実験授業の授業書や板倉聖宣・江沢洋著『物理学入門』(国土社)、武谷三男著『物理学入門』(岩波新書)、『科学入門』(勁草書房)などは私の重要な参考書であった。これらの本を通してPSSCを見ると、現代化を標榜はしているが、どこかで重要な何かが欠落しているように思えてならなかった。

今でも、ほとんどの生徒が等速度運動している物体に、前向きの力を書く。これは、既に当時から指摘されてきたことであった。1983年、『学ぶ側から見た力学の再構成』(川勝博・三井伸雄・飯田洋治共著 新生出版1992)を執筆する際に、当時の高校生と大学生にかなりまとまった力学についての認識調査を行った。その後も度々、高校生に同様な調査を行ってきた。ここでは数例しかあげないが、やはり、結果は今も昔もほとんど変わらない(調査結果参照)。

いくら進行方向に力は働いていないと授業で強引にねじふせても、それはあくまで習ったことで、心の中では生徒は全く信用できないのだ。これは実に根深い経験的自然観である。少なくともこうした自然観を放置したままでは、大部分の高校生は力学に嫌気がさし、わからなくなってもあたりまえではないかと思った。

いくら進行方向に力は働いていないと授業で強引にねじふせても、それはあくまで習ったことで、心の中では生徒は全く信用できないのだ。これは実に根深い経験的自然観である。少なくともこうした自然観を放置したままでは、大部分の高校生は力学に嫌気がさし、わからなくなってもあたりまえではないかと思った。

こんな問題意識を強く持っていた頃、当時小学校4年生だった私の甥が夏休みにわが家に遊びに来ていた。彼に、「一定の速さで走る自動車の窓の外で石ころを落としたらどう落ちるか」という問題を出してみた。彼は車の後ろに落ちていくはずだという。どうしても確かめたいというので、早速、田舎道で車を走らせ、石ころを落とした。「うわー、石ころがついてくるよー」、「何もしていないんだよ!ただ自然に落としただけだよ!」と彼は驚きと感動の声をあげた。数回繰り返したがやっぱり石ころはついてくるのだった。

そのとき、「何もしないのについてくる」といったこの言葉、これが「動く力」克服のキーポイントだと私は思った。

こうした経験をもとにして、30年近く前から、私はガリレオの相対性原理を事実上の前提とした導入をはかると、力学は大変わかりやすく授業展開ができると主張し、実践してきた。1)幸いこの主張は仮説実験授業「力と運動」2)のプランにそのことが大変うまく生かされ、こういう導入の仕方の有効性は検証されつつあるように思う。

私は、『学ぶ側から見た力学の再構成』の中で、自らの考えと具体的授業実践を詳しく展開した。以下に述べることの多くはこの本をもとにしている。ここではその中のいくつかの典型例をとりあげて述べる。詳しくは、是非ともこの本を参照していただきたい。

2.「進行方向への力」をなぜ書くか

どうして生徒は「進行方向の力」を書いてしまうのだろうか。彼らのいうことを整理してみると次のようになる。

(Ⅰ)「運動は静止と根本的に異なる」という考えは生徒の不動に近い確信となっている。「そんなこと見ただけですぐわかるではないか」というのだ。生徒はこの考えを前提として、すべての力学現象を判断しようとする。

(Ⅱ)「何もしなければ止まったまま、これが本来の姿だ」(静止の自然観)。だから「運動には何か理由があるはずだ」。

(Ⅲ)そこで彼らは運動する理由を自分の経験の中に求める。「何もせずにはじめから動いているものなどどこにもないではないか」。「自動車だって、たとえ等速度で走っていても、ガソリンを使うし、電車でも電気を使う」。「だから動きつづけるためにはたえず力が必要だ」と。

つまり、彼らは今起きている運動を、過去に何が行われたかというところにさかのぼって判断しようとする。確かに静止から運動までには力を加えなければならない。

しかし、この考えが等速度運動しているときにも拡大されてしまうのである。だからこのときでも はじめ加えた力がそのまま働いていたり、“こめられた力”“運動する力”“勢い”になったりするわけである。

中でも最後まで生き残る考えは“運動する力”である。この力は「運動を続けさせるためだけの力であって、普通の力とは違う力だ」というのである。これは「バネを変形させたり、ものを加速度運動させたりしないものは力とはいわないのだ」という力の概念に確信が持てないかぎりはいつまでたっても消えない考えである。

このような彼らの考えは、誤ってはいるが経験に基づいているだけあって、きわめて法則的である。

3.等速度は静止と力学的に同じである -相対性原理をもとにした慣性の法則-

しかし、次のような問題にであうと彼らの考えは大きく揺らぐ。

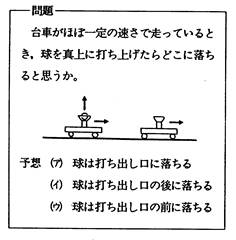

この種の問題は、誰でも「ちょっと待てよ、本当はどっちかなあ」と戸惑い議論したくなる問題である。自分のもつ「 静止の自然観」と衝突するから、かえって面白くなるのだ。討論の後、実験で、スポッと元の位置に球が入ると一斉に歓声とどよめきが上がる。

この種の問題は、誰でも「ちょっと待てよ、本当はどっちかなあ」と戸惑い議論したくなる問題である。自分のもつ「 静止の自然観」と衝突するから、かえって面白くなるのだ。討論の後、実験で、スポッと元の位置に球が入ると一斉に歓声とどよめきが上がる。

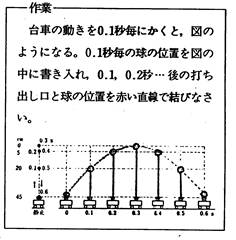

その後で、丁寧に一定時間ごとのボールの位置と打ち出し口を赤線で結んでいく。球はいついかなるときも、打ち出し口の真上にある。つまり、この作業を通して「等速度運動しているものの上では静止に比べて何一つ力学的違いが見つからない(静止と等速度の力学的同等性)」ことを確認するわけである。

すると、(Ⅰ)いつも「運動か、静止か」で判断してきた考えは、「等速度と静止が全く区別できない」という事実を前にして、全く通用しなくなってしまう。(Ⅱ)「静止が本来の姿だ」という考えも、どうも根拠があやしい。(Ⅲ)さらに、球には「水平に力を全く加えていないのに、前へ等速度で動き続けている」のだ。「何もせずに初めから動いている状態」、まさに「自然に動いている状態」が実現しているのである(慣性の法則)。慣性とは、すべてのもの(原子)がもつそういう性質(力ではない)のことをいうわけである。

実は、この問題は、「自分の経験と感覚だけにはたよれない」ことを身にしみて感じさせてくれる問題だったのである。

4.等速度で動くのに力はいらない 力は速度を変える

もちろん、いくら事実としての相対性原理を納得できたとしても、「動く力」はそう簡単には消えない。どうしても、力との関係で正面から生徒の常識的自然観と対決したい。認識調査に使った[問題1]、[問題2]のような問題を直接授業にかけるのだ。対立点が明確なだけに、どちらの問題もまず間違いなく3つどもえになって討論が展開される。

実験は[問題1]では、ゴムひもの長さが一定になるようにして台車を引っ張るだけだ。[問題2]では、台車の後ろに砂袋をつけてほぼ等速でひっぱり、台車の前後のバネののびの大きさを比べればよい。このような実験は対立点が明確で、討論が白熱したときにだけ感動的になる実験である。いくら力と加速度の定量実験をくりかえしても、対立点がはっきりしないまま実験すれば実につまらないものになってしまう。

こうして、「一定の力では、どんどん速くなるしかないんだ」、「等速度のときもつり合っているのだ。これが慣性の法則だ」という認識ができてくると、「動く力」の考えはますます大きく揺らいでくる。

「運動=力あり、静止=力なし」と見る見方ではなく、

「力あり→速度変化あり」:力の原理

「力なし→速度変化なし」:慣性の法則

(等速度、静止)

と見ることが決定的に重要であることがわかってくるのだ。

そして、“君たちがいう「動く力」は、運動しているものがもつ何らかの量のことをいっているんだろう?これは、後で学ぶ運動量とか運動エネルギーとよぶもので、力ではないのだ。それを「力」というから混乱してしまうわけだ。力はものがもつ量ではない。ものが外から受けるものなんだ。だからこれからは、力というときはものを変形させたり加速度運動させるものだけを力と呼ぶことにしよう”と力を定義していく。

このように《力の原理》と《相対性原理》にもとづいて、生徒のもつ未分化な力の概念を分化させていくのである。3)《力の原理》を満たさない「力」は力ではない。「動く力」は力とは全く別ものであり、「動く力」なしに動くというのが《慣性の法則》なんだということに確信が持てるようになると、生徒は急速に変わり始めるのである。

5.動いていてもそれを感じない世界の発見

このように相対性原理を事実上の前提として慣性の法則を導入すると、どのような世界が見えてくるのだろうか。

① 生徒たちは、自分の感覚や経験だけにたよれないことを、身にしみて感じてきただけに、それだけ原理や法則に基づいて考えていくことのすばらしさを学ぶことができる。

近代科学-力学-は感覚と経験を積み重ねるだけでは決して生まれなかった。つまり、これはガリレオの生きた世界、近代科学の成立過程そのものが見えてくることに他ならないのだ。

② 地動説がいい例である。ガリレオが地動説に不動の確信を持ったのは、望遠鏡によってそれを裏付ける数々の発見をしたからであった。金星の満ち欠け一つをとってみても、それを観測するだけで、どうしても地球が回っているとしか考えられないのであった。それなのに、どうして地球は動いていると感じないのだろうか。動いていると思うからこそ、“動きを感じない”のが不思議なのである。そこには、動いていても感覚では感じとれない法則-相対性原理-があるからであった。だから、静止する大地の考えからは相対性原理などというものは絶対生まれるはずもなかった。このように、地動説はどうしても力学法則を抽出せずにはおかなかったのである。

地動説は、人類の歴史のなかで、自然観、世界観の変革を迫り、はかり知れぬ大きな影響を与えた。これは静止の自然観をうち破るだけにとどまらず、自らのよって立つ足場を取り去り自己中心的自然観をうち破ることでもあった。相対性の発見はあらゆるものごとを固定化・絶対化しない見方、視点を変えて見る見方の大切さを我々に教えたのである。

③ もちろんこうして生まれた相対性原理は、ニュートン力学のかなめとなる原理である。慣性質量概念の形成をはじめ、慣性運動の直線性と力の関係やニュートン力学の成立条件に至るまでニュートン力学のあらゆる概念・法則のもととなっている。

そればかりか、すべての自然法則に普遍化されたアインシュタインの相対性理論に直接つながるという点でも、物理法則の対称性の理論に直接つながるという点でもきわめて現代的意義を持っている。

要するに、動いていてもそれを感じることができない世界の発見、これこそが近代科学-力学-形成の出発点であった。まさに慣性の法則を学ぶことを通して、近代科学の自然観、その精神が見えてくるのである。

註

(1) 飯田洋治「力と運動をむすぶもの-物の慣性-」『理科教室』 1971.8~12月号

(2) 板倉聖宣「力と運動」の授業書『科学教育研究』No6 1971.10

(3) そのためには一連の問題の積み重ねが必要なのはいうまでもない。具体的問題は『学ぶ側から見た力学の再構成』を参照