�͂Ɗ����R�̖͂����ɂ���

On The Contradiction of Force and Force of Inertia

�ѓc�m��

1979.4.11

�@�͂��߂�

�@�j���[�g���̉^���������e�������ł͈قȂ������̗ʂ������Ō���Ă���C����͈�̖����ł͂Ȃ����H(1)�w���{�_�x�ɂ����郊���l���Ə㒅�Ƃ����قȂ������̗ʂ��������������Ƃ��̏��i���͂̕��@���C�j���[�g���̉^���������̕��͂ɂ����Ăǂ��܂Œʗp����̂��C���̂��Ƃ����ɂƂ��Ă̂��Ȃ�ȑO����̊S���ł������B

�@������N�O���u�͊w�ُؖ̕@�v���߂���_�����s���Ă������C�����͊w�ُؖ̕@�I�����݂m�ɂ����������Ƃɐ������Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B(2)�����i���̘_���u�͊w�ɂ����閵���T�O�ɂ��āv(3)��ǂ݁C���Ǝ�̈ӌ������킷���Ƃɂ���āC���̍l���̂����܂��ł��������������Ȃ�͂����肵�Ă����B

�@��́C�͊w�I�^���̒��ɖ��������݂���Ƃ���C�������̖������\�����Ă���̂��C�����Ă��̖����͗͊w�I�^���̒��ɂǂ��ʒu�t�����֘A�t��������̂��C���͂ł��邾�������̗͊w�I�^���̒����炻�̖����̍\���������肾���Ƃ����ϓ_�ŕ��͂������߂����B

�@���̘_���͎��̂悤�ȍ\���ƂȂ��Ă���B

(�P) �͂̊T�O�F�@�j���[�g���̉^���������ɂ�����O�͂̊T�O���^���ɂ������ēƗ������T�O�Ƃ��ċK�肳��邱��

(�Q) �����R�́F�@�O�͂������ĕ��̂������x�^��������Ƃ��C���̉����x�^���ɋt�炤�X�����邪�C����������R�͂Ƃ�ԁB����͉����x�n���猩���Ƃ������͂Ƃ��ĕ\�킳���͂ł��邪�C�����n�ɂ����Ă͂����͂Ƃ����g�z�h�ɕ\���ł��Ȃ����̂ł���B(4)���������Ċ����R�͂͗͂̊T�O�Ƃَ͈��Ȃ��̂ł���B�������C����͑��ݍ�p�̉ߒ��ŊO�͂Ƃ��Ĕ�������i�Ώۉ������j���̂ł���C�����n���猩���Ƃ��̉����x�^���ɂ̂ݍl������T�O�ŁC�����T�O�E�������ʊT�O�Ƃ͖��m�ɋ�ʂ��Ďg���Ă���B

(�R) �����R�͊T�O�́C���j�I�ɂ̓j���[�g�������@����莮������ȑO�C�Փ˖��������Ă��������ɂ��łɖ��m�ɂƂ炦�Ă����T�O�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B

(�S) �����n�ɂ����ẮC�Փ˂̂悤�ȑ��ݍ�p�̉ߒ��ŁC����̕��̂̊����R�͂������̕��̂̊O�͂Ƃ��ėz�ɑΏۉ������B���̑Ώۉ��̋@�\���^���ʕۑ��̖@����O��Ƃ��ĕ��͂���B

(�T) �����R�͂͊����n���猩��Η͂ł͂Ȃ��B�������C�����x�n���猩��Ί����͂Ƃ��ĊO�͂ɓ]������i�����͂Ƃ��Ĕ�������j�B�͂Ɗ����R�́C�d�͎��ʂƊ������ʂ͊ϑ��n�i�����x�n�j��ς��邾���ő��݂ɓ��������̂ł��邱�Ƃ������B

(�U) �����āC�Ō�̖��L���͂Ɗ����R�͂ɂ����ẮC�����x�^���ɋt�炤�����R�͂����މ����x�́C�����x�n�ɂ����Ă͏d�͏�̋����ɋA�����Ă��܂����Ƃ�_����B

�@�P�@�͂̊T�O

�@�@�@�@�@

�@�͂Ƃ͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��̂��������g���h�ƌĂ�ł���̂ł��낤���B���R�E�ɂ́C���L���́C�N�[�����́C���[�����c�͂�j�͂Ȃǂ��낢��̎�ނ̗͂�����B�����̗͂͂ǂ̂悤�Ȍ����ɂ���Đ�����͂ł���ɂ���C��������͂Ƃ��ĕ\�킳�������̗͂͂��̋�̓I��ނɊW�Ȃ��C�͂Ƃ��Ă͎��I�ɑS�������͂ł���B(5)���Ȃ��Ƃ������̂ǂ������͂���p�����Ă����ʂ̂�����̂̉^����Ԃ�ς��邱�Ƃɕς�͂Ȃ��B����������x��������Ƃ����͊w�I���ʂ�����C���ꂾ���Ŋm�����g���h���������Ƃ�����B���̂悤�ɗ͂̊T�O�͋�̓I��ނɂ���Đ�������̂ł���Ȃ���C�����͊w�I���ʂ��Ђ��������Ƃ����_�œ����̂��̂ł���C�͂̎�ނ���Ɨ��ɒ��ۂ��ꂽ�T�O�ł���B

�@���������ĕ��̂����ʂƓd�C�ʂ����킹�����Ă��肳������C�N�[�����͂Əd�͂ŕ��̂�ނ荇�킹�邱�Ƃ��\�ł���B�i��G���H�ɓ����d�͂ƃN�[�����͂��肠�킹���~���J���̖��H�����j�B���̂悤�ɗ͂̎�ނ��킸�͂Ƃ��Ă͎��I�ɓ����͂ł��邽�߂ɁC�͊w�ɂ�����͂e�́C�قȂ�K�w�ɂ܂Œʗp����L���K�p�͈͎����Ă���B

�@�������C���̂悤�ȗ͊w�I���ʂ��̂��̂��͂̊T�O�ł͂Ȃ��B�͂������Ă��Ă�����炪�荇���Ă���Ή^����Ԃ͕ς��Ȃ��B���������āu�^����Ԃ̕ω����́v�ł͂Ȃ��B�^����Ԃ̕ω��Ƃ����͊w�I���ʂ���Ɨ������͂̊T�O�������āC�^����Ԃ̕ω��ɂ���Ă��ꂩ��Ɨ������͂ʂ��Ă���ɂ����Ȃ��B���̂悤�ɗ͂̊T�O�͗͊w�I���ʂɂ���Ĕ��ʂł�����̂ł��邪�C���̗͊w�I���ʂ�����Ɨ��ɒ��ۂ��ꂽ�T�O�ł���B

�@���̗͂̊T�O�͗��j�I�ɂ͐×͊w�ɂ����Ċm�����ꂽ�͂̊T�O�Ɠ������̂ł���B�Q�̕��̂��݂��ɐ×͊w�I�ɑ��ݍ�p�����Ă�����C�P�̕��̂��肠���Ă���ꍇ�C����ɓ����͕͂��̂��^�����Ă��邩�ǂ����Ɋւ��Ȃ��C�܂��ǂꂾ���̎��ʂ̕��̂ł��邩�ɂ���؊ւ��Ȃ����܂�͂ł���B�܂�e���̂ł���C�e���ό`���N���Ƃ������Ƃ����Ŕ��ʂł���͂ł���B���̒e���ό`���N���͓͂����ɕ��̂̑��x�ω����N���͂Ȃ̂ł���B

�@���������āC�͂̊T�O�͂��Ƃ����ꂪ���[�����c�͂̂悤�ɏ�̉^���i���x�j�Ɉˑ����Đ�����͂ł����Ă��C�͂Ƃ��Ă͉^������Ɨ������T�O�ł���B�܂��C���̂̑��x�ω��Ƃ����͊w�I���ʂ�����Ɨ������T�O�ł���B�܂�C�͂̎�ނ�͂̌��ʂ���Ɨ��ɒ��ۂ��ꂽ�T�O���͂̊T�O�ł���B

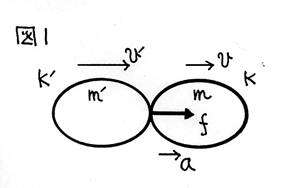

�@���C�^������Q�̕��̂j�Ƃj'���Փ˂����ݍ�p����ꍇ���l���悤�i�}�P�j�B�j�͂j'�ɏՓ˂��邱�Ƃɂ���āC�j'��� �� �̗͂��C�j�̎��ʂ���}��Ƃ��Ă��̉����x�^�����n�߂�B���̏ꍇ�̗�

�� �͍��܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁC�͂Ƃ��Ă͗͂̎�ނ�C���̌��ʂ��킸�C�܂��j�̉����x���⎿�ʂ��Ƃ��Ɨ��ɂj���j'���炤���Ƃ�O�͂ł���B

�@���C�^������Q�̕��̂j�Ƃj'���Փ˂����ݍ�p����ꍇ���l���悤�i�}�P�j�B�j�͂j'�ɏՓ˂��邱�Ƃɂ���āC�j'��� �� �̗͂��C�j�̎��ʂ���}��Ƃ��Ă��̉����x�^�����n�߂�B���̏ꍇ�̗�

�� �͍��܂ŏq�ׂĂ����悤�ɁC�͂Ƃ��Ă͗͂̎�ނ�C���̌��ʂ��킸�C�܂��j�̉����x���⎿�ʂ��Ƃ��Ɨ��ɂj���j'���炤���Ƃ�O�͂ł���B

�@�������C���̕��̂j���ɗ� �� ���~�߂鎿�������āC���̎����� �� ���~�߂��C�܂�u�ꌩ�O�I���̂Ɍ������p�����̕��̂ɗ͂Ƃ��ē����̂͂��̕������g�̓��I���̔��f�ł���v(6)�Ɛ��쎁���w�E�����ʂ�ł���B�u�d��̂Ȃ��ŗ͂��镨�̂͑ѓd�̂ł����ēd�C�I�ɒ����ȕ��̂͗͂��Ȃ��B�d���d�͏�̂悤�ȊO�I���������݂��Ă��C���̕������ɂ�����~�߂鎿���Ȃ���C���̊O�I�����͗͂Ƃ��Ĕ��������Ȃ��B���������āC���̕����ɗ͂���p����̂́C���̕����̓��I�����O�I�������~�߂����ʂł���v(6)�B

�@�v����ɁC�͂̊T�O�͗͂̎�ނ�͂̌��ʂ���Ɨ��ɒ��ۂ��ꂽ�T�O�ł����āC���Ƃ��^�����̂ɓ����Ă���͂ł����Ă��͂Ƃ��Ă͉^���ɂ������ēƗ������T�O�Ȃ̂ł���B

�@�Q�@�����R��

�@

�@���Ă��̂悤�ȗ� �� ���~�߂����̂j�́C�ǂ̂悤�ȓ��I���ɂ���Ă��̉����x�^��������悤�ɂȂ�̂ł��낤���B

�@���̂ɗ͂������đ��x�ω���������ƁC���̕ω��ɋt�炤�͊w�I���ʂ������B���̌��ʂ��K�肷����͉̂��ł���̂��B����͉^�����Ă��镨�̎��g�ɂ�������̗ʂł����āC����̂̊O���ɋ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�����ŕ��̓����̗ʂŕω��ɋt�炤���͉̂��ł��邩���������Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@�܂����̓����ɌŗL�ȏd�͎��ʂɂ��čl���Ă݂悤�B����́C���̂̉^���ƑS���ւ��Ȃ����܂�ʁi���L���͂̌��Ƃ��Ă̎��ʁj�ł���C�ނ��낢���Ȃ�^���Ƃ��ւ��Ȃ��K�肳���Ƃ���ɂ��̓���������C���̎��ʂ͏d�͂��K�肷����̂ł���B���x�ω��ɋt�炤�ʂƂ͊W���Ȃ��B

�@�܂��C�����͎��I�K��ł����Ă��ʓI�K�肪����Ă��Ȃ��T�O�ł���B(7)����ɂ������Ċ������ʂ́u�����x��^���ď��߂ĔF�����ꂩ�K�肳���ʁv(8)�ł���C�͂�d�͎��ʂƂ͑ΏƓI�ɉ����x�^���݂̂Ɉˑ����ċK�肳���ʂł���B�����ĕ��̓����̌ŗL�̗ʂł�����C���炩�ɕω��ɋt�炤�ʂƂ��Ă̏��������Ă���B�������������ʂ̓X�J���[�ʂł���C�^���̕����܂Ŋ܂�ł��̂��ׂĂ��K�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�@�����n���猩�Ă���Ƃ��悤�B�͂������ƕ��͉̂����x�^�������邪�C���̂Ƃ����x�ω��ɋt�炤�����͉����x�^�������Ă��镨�̎��g�̓����ɐ�����B����������x�^�������镨�̂ɕt�������n�i�����x�n�j���炵�����x�ω��ɋt�炦�Ȃ��̂ł���B���̂ɂƂ��Ă͊����n���瑬�x�ω��ɋt�炤�킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł���B�܂�C�����x�^�������Ă��镨�̂͂��̉����x�n����������x�^���ɋt�炤�̂ł���B���̏����������̂͊����́|�����ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B�������C���x�ω��ɋt�炤�����͕K���͂�����x�̔��Ε����ƂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�����ł�������Ȃ��Ƃ��N��B���x�ω��ɋt�炤�Ƃ��������I�����͉����x�n���ł����N���Ȃ��̂ɁC��������Ă���̂͊����n�Ȃ̂ł���B�����x�n���猩��Ί����́|�����ł悢�������n���猩����͂₱��������͂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�����������n���猩�悤�������x�n���猩���Ƃ��̊����͂����x�ω��ɋt����Ă��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��B�����Ŋ����͂̊����n���猩���Ƃ��̓�������Ɋ����R�͂Ƃ����Ċ����͂Ƌ�ʂ��邱�Ƃɂ���B���̂ɕt�����������x�n���炵�������x�^���ɋt�炦�Ȃ��̂ɁC�ނ��芵���n���猩��̂Ŋ����R�͂ȂǂƂ����T�O���K�v�ƂȂ�킯�ł���B�܂肱�̊T�O�͊����͂̂悤�Ɍ��݉������͂Ƃ��ėz�ɕ\���o���Ȃ����݉��������̂ł���B�����炱���ł��������R�͂͌��݉�����ΊO�͂Ɠ������̂ƂȂ�̂ł��邪�C���݉����Ȃ��ȏ�O�͂Ƃ͑S���َ��̂��̂ł���B�����犵���R�͂Ɨ͂��肠���ȂǂƂ������Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł���B

�@�R�@�����R�͂ɑ���j���[�g���̂Ƃ炦��

�@�j���[�g���͊����R�͂ɑ�������ʂ��ǂ̂悤�ɂƂ炦�Ă����̂��낤���B�����p�j���̕��͂����p���悤�B

�@�@���̗͂Ɖ^���̖����ɂ��āC�j���[�g���͑��@���莮���ȑO�̎�ɏՓ˖��������Ă��������ɂ��łɖ��m�ɑ����Ă������Ƃ������̎�e(MS. Add. 4004. folis 12-13)����ǂ݂Ƃ��B���Ƃ����̒��Ńj���[�g���́C�c2���̂̒e���Փ˂����グ�c�^���ʕω����Ђ��������N���Ƃ��Ă̔\��(power)��͂Ɋ֘A�Â��c���̔\�́i�́j�̂��Ƃ̂̏�Ԃ�ς��悤�Ƃ����p(Indeavour)�Ƃ���Ƃ��C����Ɏ��ʂƑ����̓���������a�Cb�̏Փ˂���ɂ��Ď��̂悤�ɂ����B

�@�@�@"����a�ƕ��̂����Փ˂���Ƃ��Ca�̐i�s��W���錴����b�����g�̑��x���邢�͏�Ԃ�ۂƂ��Ƃ���\�͂ł���C���̔\�͂͒ʏ함��b�̗͂ƌĂ��B�����āC����b�����̗͂�a�̐i�s��j�~���悤�Ƃ��ėp����Ƃ��C���̗͂�a�̐i�s��W�����p(Indeavour)�Ƃ��C���̓���a�̐i�s�𐄐i����Ƃ���̌X��(endeavour)�͈��͂ɂ���Č��ɐ��s���ꂽ���̂ł���B�c�h(*)

�@�����Œ��ӂ������̂́C���̈��p�������̓�̏d�v�ȓ��e���܂�ł��邱�Ƃł���B��́C���̂����̏�Ԃ�ۑ����悤�Ƃ���́i���Ȃ킿�w�v�����L�s�A�x�̒�`�V�ł����u�ŗL�́v���邢�́u�����́v�j�ƁC���̂̏�Ԃ�ς��悤�Ƃ����(��p�j�Ƃ����m�ɋ�ʂ���C�����������̓�̗͂��Փ˂���u�Ԃɂ����ē��ꕨ�̓��ő��Η����閵���Ƃ��Ĕc������Ă��邱�Ƃł���B���܈�́C������̗͂͑����̂̐i�s��W���铯��̌����ł���C������قȂ�ϓ_����\���������̂��Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�C����a�̉^���ω��������錴���ł��镨��b�̉^���́C����b�ɑ������\���Ƃ��Ă͂������̏�Ԃ�ۂƂ��Ƃ���\�͂ł���C��������a�ɑ������\���Ƃ��Ă͕��̂̏�Ԃ�ς��悤�Ƃ���b�̍�p�ƂȂ�B�����āC���̓�̗͂̕���a�̐i�s��W���錴���Ƃ��Ă̓��ꐫ�ɂ����āC�^���Ɨ͂̓����������m�Ɏ�����Ă���̂ł���B(9)

�@ (*) John Herivel "The Background to Newton's Principia" Oxford University Press. 1965�@p156(Ax106)

�@�������̕��͂̒ʂ�C�j���[�g���ɂƂ��āC�@���g�̏�Ԃ�ۂƂ��Ƃ��Ď����Ă����g���̂��̗��h(force of body b) ��a�̐i�s��W���錴���ł���C�A���̗͂�a�̐i�s��W���邽�߂ɗp����ƁCa�ɋy�ڂ� �����g��p�h(indeavour)�ƂȂ�B�����Ă���2�̗͂�a�̐i�s��W����͂Ƃ��Ă͓���(�傫�����������������j�ł��邪�C�g����b�̗��h�͕��� �����g���{���������킹�Ă���͂ł����āCb�ɑ�����͂ł���Cb ��a�ɑ��Ă��ł������Ƃ̂ł��錴���Ƃ��Ă̗͂ł���B����ɑ����g��p�h�̕���a�ɑ�����͂ł���Ca�� �������g���� ���̗��h�������Ƃ߂����ʂƂ��Ă̗͂Ȃ̂ł���B�܂�C�j���[�g����a�̉^����W������̂Ƃ����g����b�̗��h�����݂̂��̂Ƃ��Č��ɕ����I�������ʂ����Ă��邪�̂ɁC���̌��ʂƂ����g����b�̗��h��a�ɑ��ė́i��p�j�Ƃ��đΏۉ��������̂ƍl���Ă���B

�@�Ɠ����Ƀj���[�g���́C�B �������̐i�s��W���悤�Ƃ��Ă����g��p�h���y�ڂ��Ɠ����ɁC���͂��ɁC�g���̐i�s��W����ꂽ���Ƃɂ���āC��p�ɋt�炢���̐i�s���ێ����悤�Ƃ�����h(endeavour, ���e�����cornatus�̂���)�ݏo���Ƃ����Ă���B���̗�endeavour����cornatus�͈����g�W����ꂽ���h(impeded force)�ł���C�g�W���������ɂ����Ă̗��h(a force in so far as it is resisted)�ƒ�`���Ă���(10)�C���̐i�s���W����ꂽ���Ƃɂ�肻�̖W�Q�ɒ�R���Đ������g���̂��̗��h�Ȃ̂ł���B�����ĕ��̂�����indeavour��endeavour�����Η����閵���Ƃ��Ĕc������Ă���̂ł���B����endeavour����cornatus�̊T�O�����C���̂��������R�͂�\���������̂ł���B�������āC�O�́i���̗͂͗͂Ƃ��Ă͑S���^���w�I�v�f�����܂�ł��Ȃ��j�Ɗ����R�́i���̗͂͏����ɉ^���w�I�v�f�݂̂Ɉˑ����Č��܂�C���ɂ��������܂܂̗͂ł���j�Ƃ��C�S���َ��ȗ͂ł���Ȃ���C��̕��̓��ő��Η����閵�����\�����Ă���̂ł���B

�@�܂��C��p�E����p�̖@���͏����j���[�g���̉^�����̂̏Փ˂̌����̒����甭�����ꂽ���̂ł���B���łɃj���[�g���͓����̎�efolio 11��7�ŁC�g�c(��)��(��)�ɒǂ����Ă������̉^��[�̑���]�͎����Ȃ��B�Ƃ����̂�(��)��(��)��(��)�������̂�[�����傫����(��)��]�����C�����Ă���䂦(��)�̉^����(��)���������^�������������낤�����h(11)�Əq�ׂĂ���B�܂�C2�̕��̂��Փ˂��Ă��^���ʂ̑��a���ۑ������̂́C��p�Ɣ���p�Ƃ��������C�������^���ʕ��������ʼn^���ʑ��ƂȂ邩�炾�Ƃ����킯�ł���B���̍l���̍���ɂ́C2�̕��̂��Փ˂���Ƃ��C�����̊Ԃɂ���˂̂悤�ȉ^���ɂ���Ă͂˕Ԃ���C�˂������k�߂�ꂽ���������ɖ߂낤�Ƃ���endeavour����cornatus�̊T�O�����������Ƃ͒��ڂɒl����(folio. 10�D5)(12)�B����endeavour����cornatus�̊T�O�́w�v�����L�s�A�x�̖@���V�i��p�E����p�̖@���j�ɂ����̂悤�ɂ�����Ă���B

�c�n���j�ɔ������ꂽ�������Ƃ�,�n���܂�[���������Ă悯���]�������̕��Ɉ����߂���顂Ȃ��Ȃ�C����߂�ꂽ�j�́C���[�ɂ����Ă�������߂悤�Ƃ��铯�������̃R�[�i�[�g�D�X�ɂ���āC��n�̕��Ɉ����̂Ɠ������n��̕��Ɉ����C����̐i�s��������̂Ɠ������������̐i�s��W����ł��낤����ł����B(13)

�@���̂悤�ɂ����ł�cornatus�̊T�O���C�Փ˂ɂ����Đ����镨�̗̂͂Ƃ��Ă̊����R�͂���łȂ��C�˂̐L�т�k�݂����ɖ߂����Ƃ���X���ɂ܂Ŋg������Ă���C���̂��Ƃ��������Đ×͊w�ɂ����Ă���p�E����p����������Ƃ��������ɂȂ��������̂Ǝv����B�������C�����x�^���ɒ�R���Đ����銵���R�́i�����ɉ^���w�I�́j�ƁC�e���ό`�����ɖ߂����Ƃ���X���Ƃ̋�ʂ������Ă��Ȃ��̂̓j���[�g���̎�_�ł��������B

�@�S�@�����R�͂��O�͂Ƃ��đΏۉ�����@�\

�@�����R�͂͊����͂Ɠ��l�ɑ��ݍ�p�̗͂ł͂Ȃ��B������Ƃ����Ď��݂��Ȃ��݂����̗͂ƒf�肷��͔̂��ł���B�����R�͂͏Փ˂Ȃǂ�������ӂꂽ�^�����̗̂͂̑��ݍ�p�̉ߒ��Ō����ɂ͎��݂̂��̂Ƃ��ċ@�\���Ă���C�͂̑��ݍ�p�̓A�v���I���ɐ���������̂ł͂Ȃ��C�������Đ��ݓI�Ȋ����R�͂̎��݂������͂̑��ݍ�p�𐬗������鍪���ƂȂ��Ă���̂ł���B

�@�^������Q�̕��̂��Փ˂���ߒ��ŁC���܂ŕ��͂��Ă����͂Ɗ����R�͂Ƃ͂ǂ��ʒu�Â����֘A�Â����Ă���̂������Ă݂悤�B

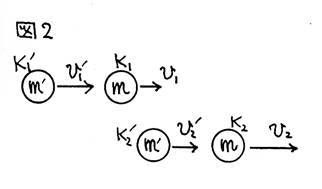

�@�}�Q�̂悤�ɁC���̂j�Ƃj' �̒��Փ˂ŁC�Փ˒��O�̎�����1�̏�Ԃj1�C�j1' �ł͂��� ���ꑬ�x��1�C��1' (��1����1' )�ő����Ă���C

���ꑬ�x��1�C��1' (��1����1' )�ő����Ă���C

�Փ˒���̎�����2�̏�Ԃj2�C�j2' �ł͑��x��2�C��2' �ɂȂ����Ƃ��悤�B�^���ʕۑ��̖@����O��ɂ����

�@�@�@�@�@�@�|(��'��2'�|��'��1')������2�|����1�c�c�c�c�c�c�@

�@���̎��́u�Փ˂ɂ���Ăj�������^���ʁi�E�Ӂj�͂j' ���������^���ʁi���Ӂj�ɓ������v�Ƃ������Ƃ������Ă���B���̗��ӂ��Փ˂ɗv��������(��2�|��1)�Ŋ����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|��'��'�������@�@�@�@ �c�c�c�c�c�c�A

��������B

�@�A�̓����̈Ӗ����l���Ă݂悤�B�j' �͏Փ˂ɂ���Ăj���炆'

(��' ���O�G�}�R�̍�����) �̗͂�������' (��' ���O�G�}�R�̍�����)�̉����x�^��������B��������ŏ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��'����'��'�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�B

�@����ɑ��āC�A���̍��Ӂ|��'��' (���O�G�}�R�̉E����)�́C��' �̗͂Ɣ��Ό����ł��邱�Ƃɒ��ӂ�v����B�܂�C�|��'��' �͎����i���ɕ��o����j�^���ʂ̎��ԓI�ω�����\���Ă��邪�C���̕��o���ɑ�������K�Ȍ��t���Ȃ��B����͗͂Ɠ��������������̂ł��邪�C����ɑ����p�Ƃ��Ă̗͂ł͂Ȃ��C���I�Ȃ��̂ł���B�����ł���������R�͂ƌĂԂ킯�ł���B(���̊����R�͂��C�j' �Ɠ��������x��' �̉����x�n���猩���Ƃ��ɐ����銵���͂ƈقȂ���̂��Ƃ������Ƃ͎��߂Ř_����B�j

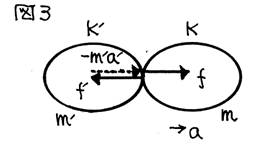

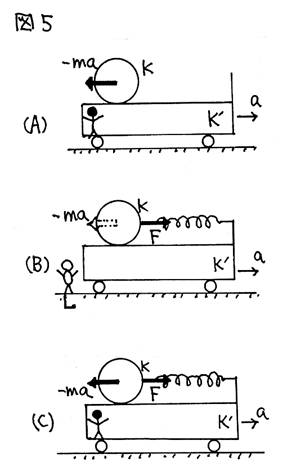

���̂悤�ɍl����ƁC�A�̓����́C�u�Փ˂łj' �ɐ����������R�́|��'��' �́C�j�ɓ����͂� (��������)�ɓ������v�Ƃ������Ƃ��ł���B��������\�킷���Ƃ̂ł��Ȃ������R�́|��'��' �𑼂̕��̂j�ɂ��Ƃ��đΏۉ����邱�Ƃɂ���Ă݂̂j' �̊����R�͂����݉����ĕ\���ł���̂ł����B�i�}�R)(��)

�@�܂�C��������ŕ\�킷��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|��'��'�����@�@�@�@ �@�c�c�c�c�D

�@�@�@(���j����͂��傤�ǁC�}���N�X�́w���{�_�x�ɂ�����C�����l�����㒅�Ƃ��������ɂ����āC�����l���͂��̉��l�������l���ŕ\�����邱�Ƃ��ł����C�����l���̉��l���㒅�̎g�p���l�ŕ\�������̂Ɠ����ł���B

�@����ł́C�j'�̊����R�́|��'��' ���j�ɂ� �̗͂Ƃ��đΏۉ������C�j�͑��x�ω������|�����̊����R�͂����݂����B�����Ă��ꂪ�j'�ɂ�' �̗͂Ƃ��đΏۉ������B���Ȃ킿

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|��������' �c�c�c�c�E

�@�������āC�A���� �����|��' �c�c�c�c�F

�ƂȂ�B����͍�p����p�̖@����\�킵�Ă���B���̂悤�ɗ͂̑��ݍ�p�̓A�v���I���ɐ���������̂ł͂Ȃ��C�����R�͂̑Ώۉ��̋@�\�������ď��߂Đ���������̂ł���B

�@���āC�����x�^�����Ă��镨�̂j�ɒ��ڂ���Ƃ��C�O�����������ꂽ�͂��Ɠ������甭�����銵���R�́|�����͑S���َ��̗͂ł���Ȃ���C���ꕨ�́i�j�j���ɂ����đ��Η����閵�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��B�����Ăj�ɓ����O�͂�����苎��C���R�����R�́|���������ł���B�܂�C�͂Ɗ����R�̖͂��������ł���킯�ł���B(����)

�@�@�@(�����j����͂��傤�ǁC�ꏤ�i�ɂ͎g�p���l�Ɖ��l������C�g�p���l�����l����S���Ɨ��Ɍ��܂镨�̗L�p���|���R�I�����|�ł���̂ɑ��C���l�ɂ͑S�����R�I�����������Ă��炸�C���̉��l�Ώې��͏����ɎЉ�I�Ȃ��̂ł���C���l�͏��i�Ə��i�̎Љ�I�W�̂����ɂ�������ꂦ�Ȃ����̂ł���B�����Ă��̎g�p���l�Ɖ��l���ꏤ�i�̒��ɂ����Ė������\�����Ă���̂Ɠ����ł����B

�@���������āC�͊w�I�^���ɂ������{�����́C���ꕨ�̓��ɓ����͂Ɗ����R�͂̑��Η�������������ł���ƌ��_�Â��邱�Ƃ��ł���B

�@�T�@�����x�n�ɐ����邢����e�����́f

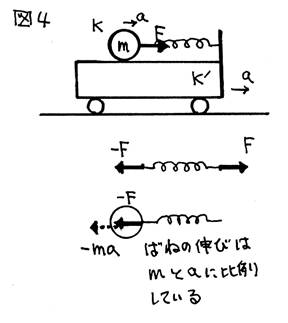

�@�}�S�̂悤�ɕ��̂j�i���ʂ��j���o�l����Ă��̓������x�^�������Ă���Ԃj'�ɂƂ���Ă�����̂Ƃ���B���̂Ƃ��C�o�l�͎��R�����L�тĂ��邪�C���̐L�т͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��������̂��낤�B�Ԃ��o�l���e�̗͂łЂ��ς�C���̂��o�l���|�e�̗͂łЂ��ς邩��o�l�͐L�т�B�Ƃ���ŁC���̂͂ǂ����ăo�l���|�e�łЂ��͂��o�������̂��B���̗͂̑傫���́C���̂̊������ʂ��傫���قǑ傫���C�Ԃ̉����x�����傫���قǑ傫���Ȃ�B

�܂�C��(�|��)�Ȃ�ʁi�����R�́j���o�l�ɊO�́|�e�Ƃ��đΏۉ����ꂽ�̂ł���B���̂悤�ɕ��̂̊����R�͂��o�l�ɊO�͂Ƃ��đΏۉ�����Ă��܂��C�o�l�͂������i�o�l�̎��ʂ͂O�Ƃ���j�B����͐×͊w�Ŋm�����ꂽ�͂̂肠���Ɖ���ς�肪�Ȃ��B(14)

�@���܁C���̂j�ƎԂj'�̊Ԃ̃o�l�����͂������Ƃ��悤�B���̏u�Ԃ���e���O�C���������ā|�������O�C�܂�C�O�͂����ł���Ί����R�͂����ł��C���������ł���B

�@�Ƃ���ŁC�o�l����肳������Ԃ�}�T�i�`�j�̂悤�ɉ����x�^�������Ă���n�j'����݂�ƁC�j�ɂ͒ʏ�̈Ӗ��̂�����e�����́f��������B�������C�j�̓o�l����藣����Ă���C���ݍ�p���鑊�肪�Ȃ��B���ꂪ������e�����́f�ł���B

�@�}�T(�a)�̏ꍇ�i�����n�k����݂��ꍇ�j�́C�o�l�����̂j�ɋy�ڂ��͂e�ɍR���Ăj�����犵���R�́|���������Ȃ̉^����ے肵�Ă���B����͖{�����ݓI�Ȃ��̂ŕ\�킵�悤�̂Ȃ����̂����C�K���o�l�ɂȂ����Ă���̂ŁC�o�l�Ɏ����̓��I�͂��O�I�́|�e�Ƃ��đΏۉ�����i�}�S�j���Ƃɂ���āC���Ȃ̑��݂����݉����ĕ\���ł���̂ł���B

�@�}�T(�b)�̂悤�ɑS��(�a)�Ɠ����o�����������x�n�j'����ϑ������Ƃ��悤�B���̂Ƃ��C(�b)�ɐ�����e�����́f��(�a)�̊����R�͂ɂ������ĉ����{���I�Ⴂ�ł��������낤���B���ɁC�傫���|�����łj�ɐ����C�j�ɓ����Ă���͂ł���Ƃ����_�ł͉��̈Ⴂ���F�߂��Ȃ��B���҂̈Ⴂ�͊ϑ��n�̈Ⴂ�ɂ���Đ�����B(�a)�̏ꍇ�̊����R�͂͏����ɉ^���w�I�ɋK�肳���͂ł���C�����x�n���j���玩�Ȕے肵�Ă��Ċϑ��҂̂��銵���n�k�ɂ͌����Č��݉����Č����Ȃ����I�͂ł���B�������C���̊����R�͂͏����ɉ^���w�I�v�f(�|��)�݂̂ɋK�肳��邪�䂦�ɁC���̉^���w�I�v�f��ے肷���(�����x���̌n����݂��)�C�����R�͂���͈�̉^���w�I�v�f�����������Ă��܂��B������(�b)�̏ꍇ�́e�����́f�͊����n�k��������x�n�j'�ɂ���Ƃ����^���w�I��������������ʼn^���w�I�v�f����؏��������Ă��܂����͂ƂȂ�B�܂�j'�ɂ���ϑ��҂ɂƂ��Ắe�����́f�͖��m�Ɍ��݉������͂ł���C���ꎩ�̊O�I�͂Ƃ��ċ@�\���Ă���B������|�����Ƃe�͂肠���̂ł���B�v����ɍ��܂Ŋ����n�k���猩�ď����ɉ^���w�I�ɋK�肳�ꂽ���I�͂��ϑ��n�������x�n�j'�ɕς��������ʼn^���w�I�v�f����؏�������O�I�͂ɓ]������̂ł���B���������ĉ�X���e�����́f�Ƃ��ł��邱�̗͂͊����͂Ƃ�Ԃɂӂ��킵���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炱�̗͂���͈�̉^���w�I�v�f�����������Ă��܂��Ă��邩��ł���B

�@���̂��Ƃ͕����̎��ʂɂ��Ă������ł���B�}�T(�a)�̂悤�ɁC���܂܂ŁC�����ɉ^���w�I�ɋK�肳��銵������(�u�����x��^���ď��߂ĔF�����ꂩ�K�肳���ʁv) �ł��������̂��C�}�T(�b)�̂悤�Ɋϑ��n�������x�n�j'�ɕς��������ʼn^���w�I�v�f����؏��������Ă��܂������ʂɓ]�����Ă���B�Ȃ��Ȃ�C�}�T(�b)�ɂ����āC�e�Ɓ|�����͂肠���Ă���͂ł���C���̏ꍇ�̂��₁�͉^���w�I�v�f�ƊW�Ȃ��Ɍ��܂�ʂ�����ł���B���̎��ʂ����L���͂̌��Ƃ��Ă̎��ʂł��邱�Ƃ���������Ȃ�������C�d�͎��ʂ��Ƃ����K�R���͂Ȃ��B�������C��ʂɎ��ʂ͊������ʂƏd�͎��ʂ̂Q��ނ����l����ꂸ�C���̎��ʂ͉^���w�I�v�f�Ɉ�؊W�Ȃ��K�肳��鎿�ʂł��肩���̎��ʂɔ�Ⴕ���×͊w�I�́i�`�̏�ł͏d�͂Ƌ�ʂ����Ȃ��j���邱�Ƃ���d�͎��ʂƑS����ʂ��邱�Ƃ��s�\�ł���B���̂��Ƃm�Ɍ����Ƃ��Ĉʒu�Â����̂��A�C���V���^�C���̓��������ł���B�����R�́i�^���w�I�́j�������x�n�j'����݂�ΊO�I�́i�×͊w�I�́j�ɓ]�������Ƃ��Ă��C���ꂪ�d�͂Ɠ������̂Ƃ݂Ȃ��Ă������̂��ǂ����̓A�C���V���^�C���̓����������܂��˂Ȃ�Ȃ��B���������ɂ��C�j'����݂����ʂ͏d�͎��ʂł���C������e�����́f�͂��̏d�͎��ʂɍ�p������ɔ�Ⴕ���×͊w�I�͂ł���C�d�͂Ƌ�ʂ����Ȃ��͂ł���B

�@���̂悤�ɂ݂Ă���ƁC�×͊w�I�͂Ɗ����R�́C�d�͎��ʂƊ������ʂ͓���̂��̂ł���Ȃ���ϑ��n�����������߂ɐ����錻�����̈Ⴂ�ɂ����Ȃ����̂ƂȂ�B�������ϑ��n������������͑��݂ɓ��������̂Ȃ̂ł���B

�@���āC�}�T(�b)�ɂ�����e�����́f�����̉������Ƃ̊Ԃő��ݍ�p�̗͂ƂȂ��Ă��邩�ǂ����͈ꉞ�ʂɂ����Ƃ��Ă��C���݂̗͂ł��邱�Ƃ͋^���ׂ����Ȃ��B

�@�j���[�g�������́e�����́f���݂����̗͂Ƃ����̂ɂ͂���Ȃ�̗��R���������B�ނ݂̂����̗͂Ɛ��ԓ����̘_����v��Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

(�P) �e�������ɂ�����O�͂e�͉^���ɂ������ēƗ������T�O�C�܂�^���ɂ������Đ�ΓI�ł���C�����ݍ�p�̗͂ł��邱��

(�Q) �Ƃ��낪�C��ΓI�͂e���O�̂Ƃ��ł������̖@�������O���������Ȃ����W�n�̎���������i�����x�n�j�B���̂悤�ȍ��W�n�ł͉^���������͐������Ȃ��B

(�R) �^��������������������W�n�i�����n�j�ł̓K�����C�̑��ΐ����������藧�B�����ł͑��Ή^���C����Ԃ����F�߂��Ȃ����C�^�����������������Ȃ����W�n�ł͐��Ԃɂ������Đ�Ή^�����Ă��邱�ƂɂȂ�B

(�S) ���������āC�����x�n�ɐ�����݂����̗́i���ݍ�p�̗͂łȂ��j�̔����Ő�Ή^�������ʂł���B�������]���W�n�̉��S�͂̔��������Ԃ̑��݂��؋����Ă�B

�@���̂悤�ɗv�Ă݂�ƁC(�P)�̊O�͂ɂ��Ă̖��m�ȊT�O��z�������Ƃ́C�j���[�g���̍ł���{�I�Ȑ��ʂł������B�������C(�R)(�S)�̐�Ή^���C���Ԃ̑��݂��߂����āC�o�[�N���[�C�}�b�n�����җ�Ȕᔻ�����т����̂͏O�m�̎����ł���B�}�b�n��(�P)�̊O�͂܂Ŕے肵�Ă��܂����B

�@(�Q)�`(�S)�ɂ������鐳�����̓A�C���V���^�C���ɂ���ė^����ꂽ�B�܂�C�����x�n�ɐ����銵���͂�(�P)�ł����O�͂Ƃ̈Ⴂ���S���F�߂��Ȃ��Ƃ������ƁG���������āC(�Q)�́u�����Ȃ���W�n�ɂ����Ă��C�����O�Ȃ�C�O�́i������e�����́f���܂ށj�e���O�C�����x�n�ɂ����Ă��^���������͐�������v�Ə�����������Ƃ������ƁG�����āC(�R)�̐�Ή^���C���Ԃ̍����͊��S�Ɏ�����Ƃ������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�̂ł���B

�@�����œ��ɒ��ӂ𑣂��Ă����������Ƃ́C�e�����́f���C�����x�n���猩��Ƃ����^���w�I����ɂ���Đ�����͂ł���ɂ�������炸�C�����x�n���猩������Ђ̉^���w�I�v�f���܂܂�Ă��Ȃ��×͊w�I�͂ł���Ƃ������Ƃł���B�ʏ�C�e�����́f�͐×͊w�I�͂ƈَ��ȗ́C�����x�^��������n�ɔ����Đ����邽�߂ɉ^���w�I�͂Ɨ�������Ă���悤�ł��邪�C����͌��ł���B���Ɂe�����́f���^���w�I�͂Ƃ���Ȃ�C�A�C���V���^�C���̓��������͕���Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@���̎咣�̍����́C�×͊w�I�͂ƑS���َ��ȁC�����ɉ^���w�I�v�f�݂̂ɋK�肳��銵���R�͂����݂���Ƃ������Ƃł���C���ꂪ���Ƃ����݉����Ă��Ȃ��Ă����h�ɕ����I�@�\���ʂ����Ă���Ƃ������Ƃł���B�����āC���ݍ�p������Ƃ��C���̊����R�͂͗͂̑��ݍ�p�ɍ�����^���C���̕��̂ɐ×͊w�I�͂Ƃ��đΏۉ����邱�Ƃɂ���Ď�������݉�����B����ɂ����Ă͏����ɉ^���w�I�Ȋ����R�͂����S�ɉ^���w�I�ɔے肷��C��̉^���w�I�v�f����������C�×͊w�I�͂Ƃ��Č��݉�����̂ł���B�܂�C�e�����́f���×͊w�I�͂ƂȂ鍪���́C�����R�͂����݂��C���̉^���w�I������ے肷�邩��Ȃ̂ł���B

�@

�@�U�@���L���͂Ɗ����R��

�@���āC���܂ł̕��͂L���͂̏ꍇ�ɓK�p���Ă݂悤�B���L���͎͂��̂悤�ȓ������������͂ł���B

(�P) ���ݍ�p�̗͂ł��邪�C�Փ˂̏ꍇ�ƈ���Ē��ڕ��̂��ڂ��Ă��Ȃ��Ă����ݍ�p�͐�������B

(�Q) ���L���͂̑傫���́C���̂̏d�͎��ʂɔ�Ⴕ�Č��܂�C�܂�e�����́f�����̂̎��ʂɔ�Ⴕ�Č��܂�̂Ɠ��l�C���قȐ����������Ă���B

(�R) ���L���͂́C���݂̕��̂̉^���w�I�v�f�Ɉ�؊W�Ȃ����҂̊Ԃ̋�������������Ό��܂��Ă��܂��͂ł���B

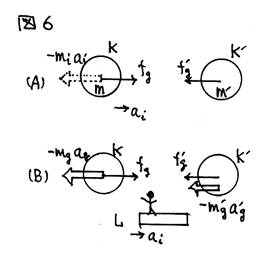

�����ŁC�����ɉ^���w�I�Ɍ��܂�ʂɂ͓Y��i���C�^���w�I�v�f�Ɉ�؊W���Ȃ��ʂɂ͓Y��g�����ĕ\�����Ƃɂ��C�Q���̂j�C�j'�i���ʂ��C��'�j�ɓ������L���͂ƁC�j�Ɠ��������x�^��������ʂ̌n�k���猩�����L���͂Ƃ��r���Ă݂悤�B�i�}�U�j

�@�}�U(�`)�̏ꍇ�C�j�����L���͂���

�@�@�@�@�@�@�@���������������@�@�i�����͔��萔�j�@�@�c �@

�������Ƃɂ��C�j�ɐ����銵���R�́|��i��i�͂j'�ɂ�'��(���O�j�Ƃ��đΏۉ������B

�|��i��i =��'�� �@�c �A

����}�U(�a)�̂悤�Ɍn�k�i�����x��i�j���瓯�����L���͂�����ƁC���L���͂����ƌ��݉����������́|���������Ƃ͂肠���Ă���B

�|�������� �{���� ���O �c �B

�@�Ƃ���ŁC���L���͂�

���� ���|��'�� ���f������'�� /��2 �c �C

�C���B�ɑ������

�|�������� ���|�f������'�� /��2

�� �|�������|�f��'�� /��2 �@�c �D

�D�̌��ʂ͌��݉����������͂̔��萔�Ƃ��ē������ꂽ�|���� ���C�j'�̏d�͎��ʂ�'�� �Ƌ������C�y�і��L���͒萔�f�ɂ���Č��܂�Ƃ������Ƃ������Ă���B�܂�C�|���� �͂j'�̏d�͎��ʂ�'�� ���j�ɂ������Ȃ����V���ɔ��������e�d�͏�f�̋����ƍl���邱�Ƃ��ł���B����́C�j'�̏d�͎��ʂ�'�� ���j�ɂ������Ȃ��C���C�f�Ƃ�'�� �����Ɉˑ����Ăł����ł���Ƃ����_�ŁC���L���͂����d�͏�̋����{�����Ə��������Ȃ��B�������������ɂȂ�Ƃ����_�������قȂ�B

�@������n�k���猩���ꍇ�C�|���� �̏d�͏ꂪ�V���ɔ��������̂ł���C���L���͂����d�͏�{������ł������ƍl���Ă��悢���C�|�����̏d�͏ꂪ�j�̏d�͎��ʂ����ɍ�p���āC�|���������̏d�͂��V���ɔ������āC���L���͂��������Ƃŕ��̂j�͂肠���Ƃ��l������B

�@�v����ɁC�}�U(�`)�ɂ����Ė��L���͂̍��d�͏�{�����̑��݂�F�߂�Ȃ�C�}�U(�a)�ɂ����ĐV���ȏd�͏�|�����̔�����F�߂�������Ȃ��B

�@�Ƃ���ŁC�A�B�ƁC��'�� �{�������O�i��p����p�̖@���j���

�|��i��i =�|�������� �@�c �E

�E�̌��ʂ�

�@�i�����n���猩�������R�́j���i�����x�n���猩��,�V���ɔ��������d�́j

�ƂȂ�B���̂��Ƃ͏����ɉ^���w�I�ɋK�肳��銵���R�͂��C�ϑ��n��ς��������ʼn^���w�I�v�f����؏����������O�I�́C�V���ɔ��������d�͂ɓ]�����邱�Ƃ������Ă���B

�@����ɁC�����n����݂����̂̎��ʂ͊������ʂ�i�ł���i�}�U�`�j�C�����x�n����݂����̂̎��ʂ͏d�͎��ʂ����ł���i�}�U�a�j���C��������

�@ ��i =����

�@�i�����n���猩���������ʁj���i�����x�n���猩���d�͎��ʁj

���g���C�E��

�@ �|��i =�|���� �c �F

�@�i�����n����݂������R�͂����މ����x�j���i�����x�n����݂������d�͏�j

�ƂȂ�B�܂�C����K�̉����x�^�������̓�������ے肷�銵���R�͂����މ����x�́C�����x�n�ɂ�����d�͏�̐����ɋA�����Ă��܂��̂ł���B

�@���̂��Ƃ���C�×͊w�I�͂Ɗ����R�́C�y�яd�͎��ʂƊ������ʂ����łȂ��C�d�͏�̋����Ɗ����R�͂����މ����x���C����̂��̂ł���Ȃ���ϑ��n��ς������Ƃɂ�錻����̈Ⴂ�ɂ����Ȃ����̂ƂȂ�C�ϑ��n��ς��邾���ő��݂ɓ���ւ����̂ł��邱�Ƃ��킩��킯�ł���B

��

�@

(1) �q�����g�j���[�g���͊w�̌`���ߒ��ɂ�����͂Ɖ^���h�w�Ȋw�ƕ��@�x�i�G�ߎЁj1969,p161

(2) �c�����g���㕨���w�|�͊w�ُؖ̕@�|�h�w�B���_�x�捆,�i�����Ёj,1974.5

������E�{�������g�Ȋw�ƗB���_�h�w�B���_�x��22���i�D�y�B���_������j1974.7

�c�����g�͊w�ُؖ̕@�h�w�B���_�x��23���i�D�y�B���_������j1975.3�@

�{�������g�u�͊w�ُؖ̕@�v�ւ̃R�����g�h�w�B���_�x��24���i�D�y�B���_������j1976.1

(3) �����i�g�͊w�ɂ����閵���T�O�ɂ����h�w�B���_�x��7���i�����Ёj1977.3

(4) �O�f�Cp89

(5) ������L���͂ƃN�[�����͎͂�ނ̈قȂ�͂ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B���L���͎͂��ʂ������ƂȂ��Đ�������̂Ŏ��ʂ����������̂ɂ�����p����,�ѓd�̂̎��ʕ����ɍ�p���邱�Ƃ͂����Ă�,�d�C�ʂɍ�p���邱�Ƃ͂Ȃ��B�����玿�I�ɓ����Ƃ����̂͗͂��錴�������ł���,�g���h�Ƃ��Ă͓����Ƃ������Ƃł���B

(6) �����i�g�͊w�ɂ����閵���T�O�ɂ����h�w�B���_�x�i�����Ёj��7��1977.3,p87

(7) �O�f�@p88

(8) �O�f�@p88

(9) �����p�j�g�j���[�g���O�@���𒆐S�Ƃ����w�͂Ɖ^���x�̎w���g�k�C����w�w����w���I�v�x��25���C1975.12�@p151~152

(10) John Herivel "The Background to Newton's Principia" Oxford University Press 1965 p55

(11) �g�����a�g�����j���[�g���̏Փ˘_�h�w�Ȋw�j�����x1977, NO.121 p57

(12) �O�f�@p57

John Herivel "The Background to Newton's Principia" Oxford University Press 1965 p137~138

(13) �j���[�g���w���R�N�w�̐��w�I�������x�͕Ӗ�i�������_�Ёjp73

�@ "Principia" Motte's Translation Revised by Cajori, University of California Press, p14

(14) �˂̎��ʂ������ł��Ȃ��ꍇ��,�˂̗��[�ɂ�����͂̍��͂ł˂�a�̉����x�^��������B